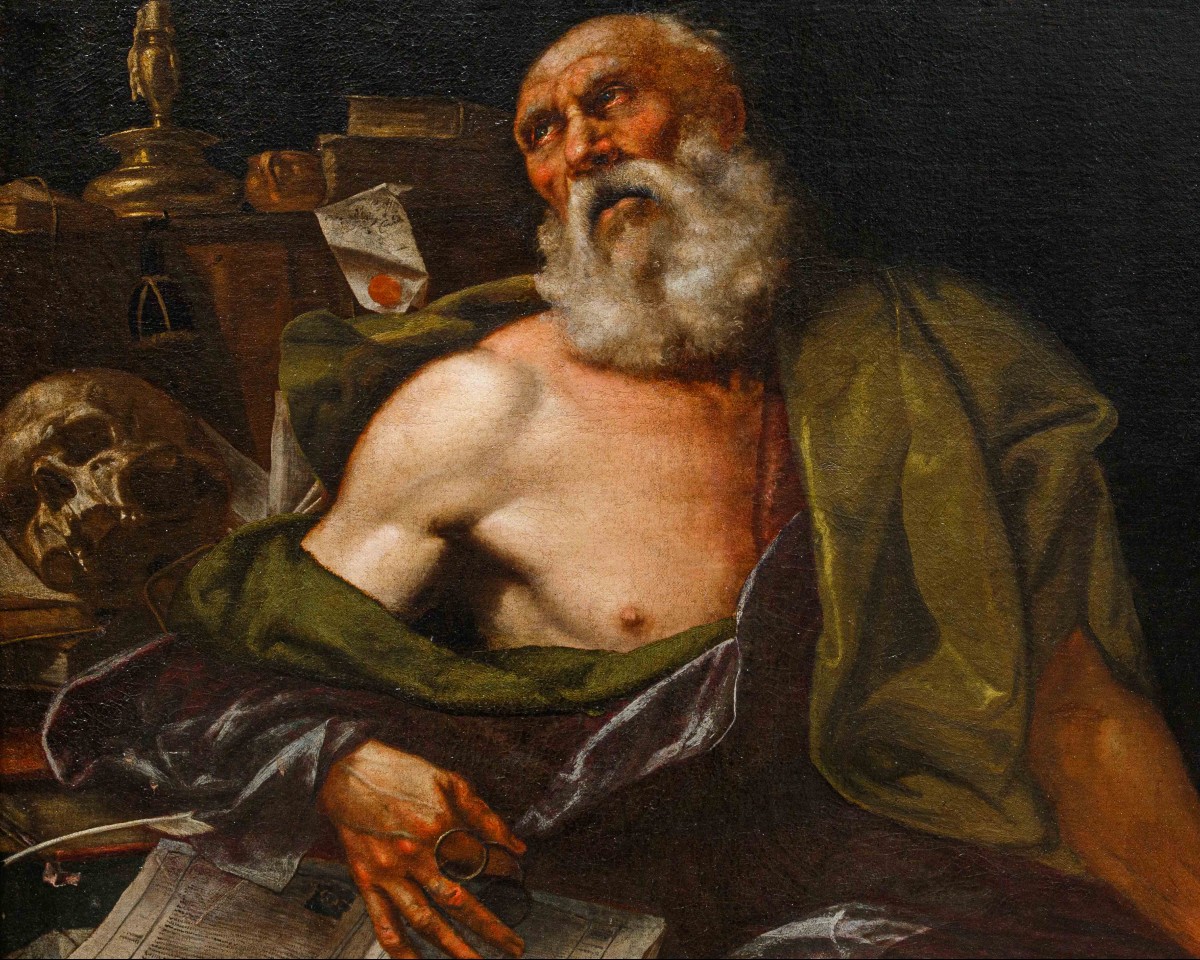

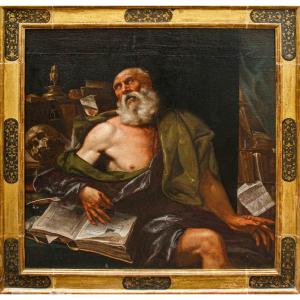

Scuola nordeuropea, seconda metà del XVII secolo

San Girolamo nello studio

Olio su tela, cm 112 x 112

Con cornice, cm 132 x 132

Il San Gerolamo nello studio che ci troviamo dinnanzi è un’opera ascrivibile alla seconda metà del Seicento con chiare ascendenze provenienti dalla cultura nordica: il descrittivismo presente negli oggetti che circondano il santo, come le scritture che sta consultando, gli occhiali, il teschio, le lettere e i vari soprammobili sparsi per la stanza si incuneano alla perfezione nella narrazione lenticolare che trova nei maestri fiamminghi una rapida connessione. In secondo luogo, tuttavia, va rivelato come la figura di San Gerolamo sia resa con un tono naturalistico di verosimiglianza quasi prosaica, nei dettagli anatomici, nel volto segnato dall’età, nei particolari della barba candida che ricopre il viso e nella stessa espressione estatica ma affaticata. Questo realismo così dichiarato appartiene maggiormente al linguaggio dei pittori del nord Italia, in particolar modo lombardi, come ad esempio Pietro Bellotto (Volciano, 1625 – Gargnano, 1700), artista di origini bresciane che lavorò in tutta Europa e che trasse per intero la lezione di Jusepe de Ribera (1591-1652); un corrispettivo di estremo naturalismo e di simile impaginazione lo possiamo ritrovare nel Socrate del Bellotto in collezione privata o nel vecchio Esone della tela conservata a Rovigo. Sicuramente l’artista potrebbe essere uno dei fiamminghi che giunsero in Italia nel corso del Seicento, come ad esempio Hendrick van Somer, allievo diretto del Ribera il cui San Gerolamo di Palazzo Barberini trova la stessa cura nei dettagli delle scritture del nostro. Un’altra componente non trascurabile è quella dello sfondo scuro illuminato in primo piano da una luce che taglia la composizione alla maniera caravaggesca; molti artisti, fra cui i cosiddetti tenebrosi, tramite l’esempio e del Caravaggio e dei suoi seguaci, come appunto il Ribera, produssero opere che utilizzavano questo tipo di illuminazione, così drammatica e ricca di pathos, all’interno delle proprie opere. La portata di queste novità si spinse anche nel nord Italia: a Genova, con Giovan Battista Langetti, le cui figure di anziani trovano riscontri insieme all’ambientazione tenebrosa, e a Venezia, con Antonio Zanchi e Pietro Negri, tutti più o meno influenzati dal Ribera e dal suo allievo Luca Giordano. La somma di queste componenti inquadra dunque l’opera nell’ambito fiammingo ma con chiare influenze provenienti dalla pittura italiana del Seicento, soprattutto dall’area geografica che si estende fra Venezia e la Lombardia.

Le Magazine de PROANTIC

Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine

TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato

Rivista Artiquariato