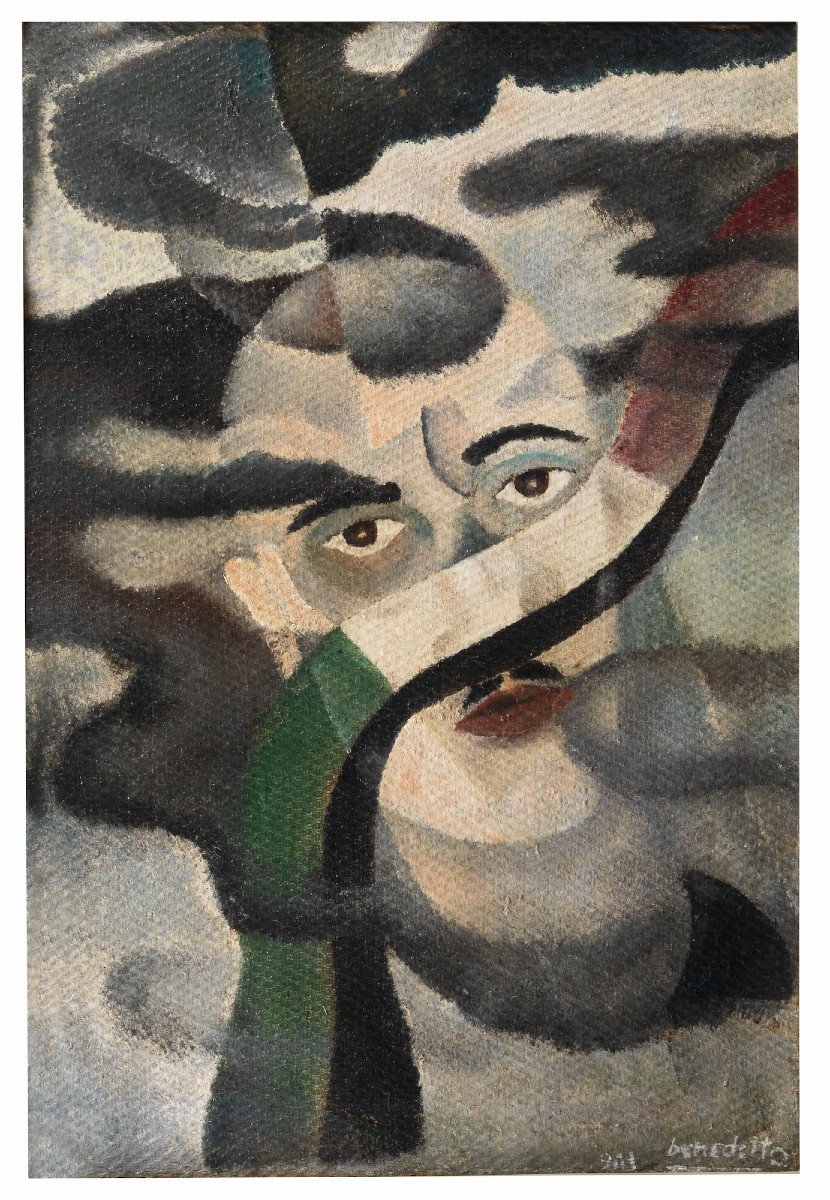

Tecnica: olio su tela

Misure: 50 x 34 cm

Firmato in basso a destra: "Benedetto 941"

Firmato, titolato e datato su retro: “Enzo Benedetto – Autoritratto da prigioniero - Jalahalli 13 - 8 - XIX”

Provenienza: eredi dell'artista

Artista eclettico, pittore, grafico, giornalista, scrittore, Enzo Benedetto «ha votato la propria vita, più di molti altri, al futurismo»[1]. Protagonista della seconda ondata futurista fra gli anni Venti e gli anni Quaranta, ha ereditato l’idealismo della corrente originaria del 1909, portandola avanti attivamente fino al secondo dopoguerra ed esaltandone gli aspetti più vitali: l’aeropittura, il design, la drammaturgia, la scenotecnica, l’arte applicata.

Momento cruciale della sua vicenda biografica, che fa da spartiacque alla sua produzione, sono gli anni di prigionia: dopo la partenza come volontario in Libia nel 1939, partecipa a diverse azioni militari in Egitto. Catturato come prigioniero di guerra dagli inglesi, rimane rinchiuso per sei anni, prima ad Alessandria e Jsmailia e poi a Bangalore e Yol in India. In questo intenso periodo scrive il romanzo Un cane in chiesa e soprattutto il saggio sulla Quarta dimensione; continua poi a dipingere ed esegue anche alcune sculture in creta che poi distruggerà: in Italia torneranno alcuni dipinti e disegni realizzati spesso su materiale di fortuna, che Benedetto stesso riporterà arrotolati nel suo bagaglio.

Opera iconica ed emblematica degli anni da prisoner of war è l’Autoritratto da prigioniero. L’iscrizione al retro «Enzo Benedetto – Autoritratto da prigioniero - Jalahalli 13 - 8 - XIX» (fig.1) conferma che il dipinto è stato eseguito durante la prigionia a Jalahalli, suburbio di Bangalore, nell’agosto del diciannovesimo anno fascista, il 1941. Un piccolo e prezioso autoritratto futurista, fissato con immediatezza e acume, in cui il volto non appare dietro le sbarre della cella ma fluttuante tra intersezioni di piani, di nubi e di forme morbide e in parte nascosto da uno speranzoso nastro con la bandiera italiana. Toni delicati, ombrosi, in uno spazio sognante e dinamico, che contemporaneamente consegna una sensazione di mobilità e di pulsazioni vitali e contemplative lontane dalla staticità e dalla rassegnazione che potrebbe trasmettere un’immagine di prigionia, come se l’autore già sognasse di essere libero. «La scomposizione è sempre costruita su tensioni lineari o concentriche, angolari o curve […], morfologicamente futuriste, al fine di creare una condizione di spazio non oggettivo, intellegibile e fruibile solo in modo razionale»[2]. Se nelle altre composizioni della prigionia ne compaiono alcune più irrequiete, come la Danza macabra del 1942 (fig.2), dinamico e incalzante memento mori, l’Autoritratto, seppur nebuloso e ondeggiante, rappresenta un’indiscutibile e combattiva affermazione di sé, che esploderà poi al rientro in Italia: «Nell’aprile del 1947, appena di ritorno dopo un anno di guerra e sei anni di prigionia in India, affrontai la nuova libertà incominciando da zero con una mostra personale che fu aperta nella Galleria di Roma, al Teatro delle Arti […]. La mostra di oltre cento lavori, in gran parte eseguiti in prigionia, costituì una sorpresa»[3].

[1] M. Verdone, Benedetto, in Quaderni di futurismOggi n. 22, Roma, Edizioni Arte-Viva, 1977, p. 1.

[2] G. Caldini, Alcuni giudizi, in M. Verdone, Benedetto, in Quaderni di futurismOggi n. 22, Roma, Edizioni Arte-Viva, 1977, p. 16.

[3] E. Benedetto, Futurismo cento x 100, Roma, Edizione Arte-Viva, 1975, pp. 191-192.

Le Magazine de PROANTIC

Le Magazine de PROANTIC TRÉSORS Magazine

TRÉSORS Magazine Rivista Artiquariato

Rivista Artiquariato